SIMとeSIMの「違い」「どちらがいいか?」(対応機種・国内キャリア)

※当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています。記事内でご紹介しているサービス・商品を申し込まれると、

収益が発生し当サイトに支払われる場合があります。

まえがき

「○○に乗り換えを考えているのですが、

eSIMかSIM、どちらが良いでしょうか?」

eSIMに関して、Yahoo!知恵袋などの掲示板では、このような質問が挙がっています。この記事では、eSIMに関して皆さんが抱く疑問点、デメリット、そして注意点についてお答えしていきます。

eSIMに関する疑問が解決してから他社への乗り換えをして頂ければ幸いです。気になるところから読んでみて下さい。

関連記事

SIMとeSIMどちらを選ぶべき?メリット・デメリットを解説!

以下の点にお答えしていきます!

※2023年2月3日時点の情報です。

※記事内の料金表記は全て税込です。

目次

SIM、eSIMとは何か?

携帯電話に欠かせないSIM

スマホを含む携帯電話には「SIMカード」(以下SIM)と呼ばれる指でつまめるぐらいのチップが入っています。SIMの正式名称は「Subscriber Identity Module」。日本語訳すると、「加入者識別モジュール」です。

ちなみに携帯電話会社(オンラインショップ)によっては、「SIM」「nano SIM」「物理SIM」という表記で説明されています。

SIMには、契約者を識別するための番号、電話番号などの情報が記録され、携帯電話で電話やインターネットをするために欠かせません。

そんな携帯電話に欠かせないSIMですが、家電量販店やドコモショップなどの街の携帯ショップで携帯電話の契約手続きをしてこられた方であれば、おそらくほとんどの方は見たことがないと思います。

SIMは携帯電話本体から抜き差しできるものですが、SIMの抜き差しは携帯電話の契約手続き中に店舗スタッフの方がやるためです。

少し話はそれますが、数年前から最近の傾向として、電話番号そのままで他社にのりかえる場合、使っているスマホはそのままでのりかえる方が多くなってきました。

さらに、携帯ショップに足を運ばずとも、機種変更や他社へののりかえ手続きをWeb上で済ます方も出てきています。

これらの要因は、いわゆる「SIMロック解除」が可能になったこと、Web上での契約手続きは事務手数料が免除されるケースが多いことなどが挙げられますが、「eSIM」の登場も他社へののりかえの障壁を下げる要因になったと考えられています。

※「SIMロック解除」については別記事 SIMロック解除したらどうなる?にて詳しく解説しています。

SIMロック解除したらどうなる?にて詳しく解説しています。

スポンサーリンク

eSIMとは?

先ほど、「携帯電話・スマホにはSIMを差し込むことができ、この物理的なSIMに契約者情報が書き込まれ、通信ができるようになる」とご説明しました。この物理的なSIMを不要にしたのが、「eSIM」です。

eSIMとは、「Embedded SIM」の略で物理的に抜き差しするSIMカードではなく、あらかじめスマホに組み込まれたSIM(=プログラム書き換え可能なモジュール)のことです。

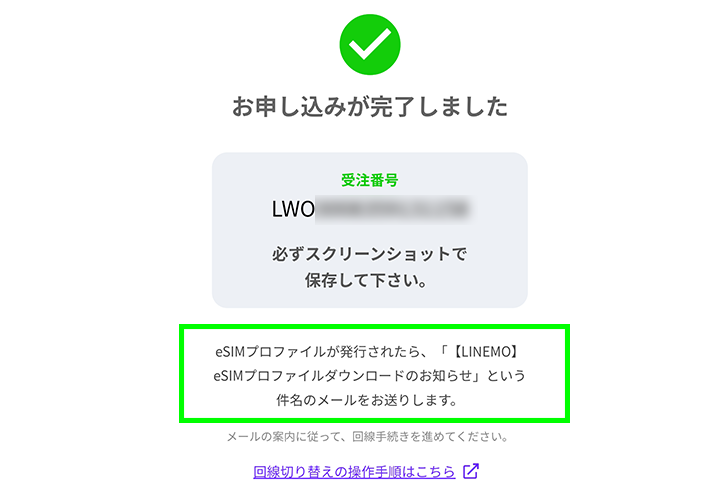

Webで契約した場合、契約者情報は契約手続き後に「eSIMプロファイル」と呼ばれるものを各携帯電話会社のサイトからスマホにダウンロード・インストールすることにより、通信ができるようになります(画像はLINEMOのeSIMプロファイルダウンロード時のもの)。

Web上で手続き・開通作業が完結するので、携帯ショップに足を運ぶ必要がありません。スマホ本体の購入がなければ、SIMが契約者住所に郵送されるのを待つ必要もありません(eSIMでも楽天モバイルや日本通信のようにスターターキットの到着を待つ必要があるケースもあります)。

eSIM契約の場合、一般的には「eKYC」という方法を使って、申し込み当日に開通させます。

「eKYC」とは「electronic Know Your Customer」の略で意味としては、「オンラインでの本人確認」ということになります。

SIMとeSIM同時スタンバイで

使うのが一般的

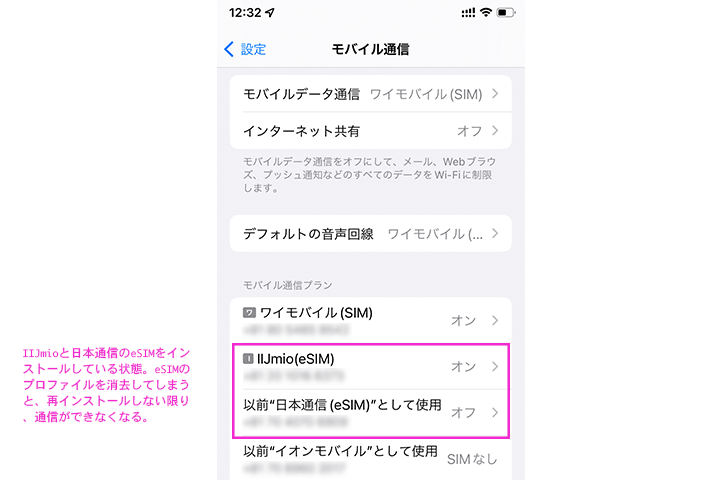

2023年2月現在、日本国内で販売されているeSIM対応のスマホの多くはSIMとeSIMの両方の機能を備えています。iPhoneを例にすると、2018年に発売されたiPhone XR以降のiPhoneが対応しており、2つの携帯電話会社のプランが一台のスマホで使えるスマホを「デュアルSIM対応スマホ」といいます。

デュアルSIM対応スマホが登場したことにより、「回線を使い分けたい」「2つの電話番号を使い分けたい」といった場合でも、一台のスマホで済ますことが可能になったのです。

SIMとeSIMの違い

「料金」「開通時間」「機種変更時の手間」

「選べる回線タイプ(MVNO)」。

ここではこれらの視点からSIMとeSIMの違いについて比較してみます。

料金

月額料金

SIM、eSIMどちらで契約しても各社月額料金は変わりません。

※IIJmioの「データeSIM」はデータ専用のため、音声eSIMより月額料金は安く設定されている。

発行手数料

SIM・eSIMの発行手数料に違いがあるか否かは通信会社によって異なります。eSIMに対応している多くの通信会社では両SIMの間に差はありませんが、IIJmioではSIMの発行手数料が433円(税込)(ドコモ回線)、446円(税込)(au回線)に対して、eSIMは220円(税込)といったように違いが見られます。

開通時間

eSIMであれば、物理的なSIMの到着を待つ必要はありません。早ければ、「申し込み」→「開通」に要する時間は数十分で事足ります(但し、MNP転入手続き、eSIM発行手続きは夜間には行われていないことが一般的)。

機種変更時の手間

機種変更の際の手間についてですが、これはeSIMの方が手間がかかります。

SIMであれば、今まで使っていたスマホからSIMカードを抜き、新しいスマホにSIMカードを挿すだけで通信ができるようになることがほとんどですが(一部MVNOを除く)、eSIMの場合だと新しいスマホにeSIMプロファイルをダウンロードしなければなりません。Wi-Fiなどの通信環境も必要になってきます。

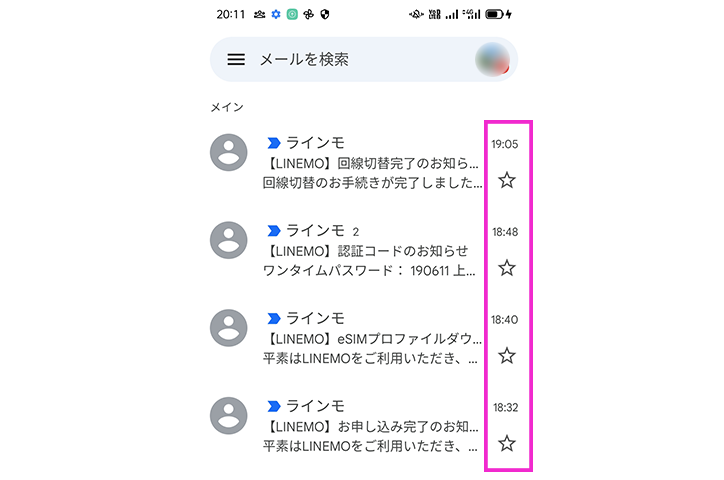

30分程度かかることもある

こちらの画像は、LINEMOのeSIMをiPhoneからAndroidに入れ替える手続きをした時に、LINEMOから送られてきたメールです。「eSIM再発行の手続き」から「eSIMの回線切替完了」まで、30分程度もかかったことが見て取れると思います。

ドコモ回線のMVNOである日本通信だと、20時〜24時にeSIM再発行の手続きをすると、eSIMが発行されるのが、翌日の11時になることもあり得ます。

一方、物理的なSIMカードであれば、今まで使っていたスマホからSIMを抜いて、新しいスマホに入れるだけ。起動を含めても、2分もかかりません。

eSIM発行手続き受付時間

そして、eSIMの入れ替え・再発行の手間以上に注意したいのが、手続きができる時間です。

こちらの画像は、LINEMOのeSIM再発行手続きのスクリーンショットですが、LINEMOの場合、eSIM再発行手続きの受付時間は9時〜21時までと決まっています。

仕事が終わった帰宅後に「新しいスマホにeSIMをダウンロードしよう」としても、21時を過ぎていたらできません。

余談ですが、通信会社(特にMVNO)によっては他のスマホで、今契約しているeSIMを利用するためのeSIM発行手続きで、事務手数料がかかるところもあります。

選べる回線タイプ(MVNO)

通信会社によってはSIMかeSIMかによって選べる回線タイプが変わってきます。

例えば、IIJmioの音声SIMはドコモ回線・au回線、

mineoの音声SIMはドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線から契約回線を選ぶことができますが、「音声対応eSIM」はau回線からしか選ぶことができません(2023年1月現在)。

eSIMを選択した方が良い場合

Web契約で「eSIM」「SIM」という表記をみた時、「eSIM」(この章では「デュアルSIM」)を選択した方が良いと思われるケースをピックアップします。

→携帯電話番号を2つ持ちたい時

eSIM(デュアルSIM)運用であれば、1台のスマホで電話番号を2つ持つことができるので、「仕事用」「プライベート用」と携帯電話の番号を使い分けたい、というケースでもeSIMは重宝します。

→不在連絡票がよく入っている人

eKYCを利用せずに契約した時の楽天モバイル、そして一部のMVNOを除けば、eSIMであればオンライン上で契約、開通処理が即日完結します。

ですが物理SIMで契約するとそうはいきません。SIMが契約住所に届くまで数日以上かかることもあるため「手元に届くまでにMNP予約番号の有効期限が切れてしまう」なんてこともあり得ます。

「家を空けていることが多い」

「不在通知が届いていることが多い」

このような方にも、eSIMはお勧めできます。

SIMを選択した方が良い場合

→今までどおりの契約方法、

使い方に何も不満がない人

「複数回線の利用予定はない」

「即日開通しなくてもよい」

このように、今までのSIMの契約方法、そして使い方に何も不満がない方は、eSIMではなくSIMを契約しましょう。

物理SIMとeSIMの使い分けイメージ(4:17〜再生されます)

→スマホ(の設定)が苦手な人

eSIMの初期設定や運用にはスマホの設定やWi-Fi、モバイル通信などに関する知識が必要であり、慣れていない方からすると、敷居が高いです。

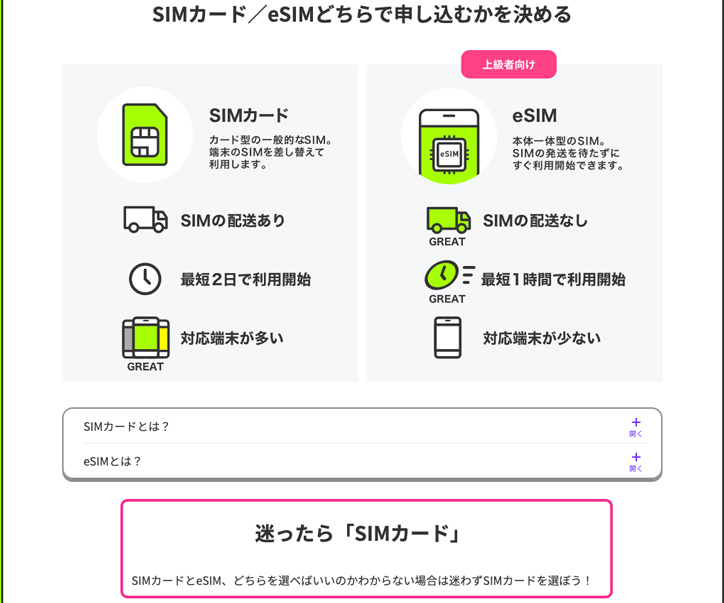

画像引用元:

LINEMO公式サイト

こちらはSoftBankのオンライン専用ブランド「LINEMO」の公式ホームページの画面です。利用開始の説明部分にも、

SIMカードとeSIM、どちらを選べばいいのかわからない場合は迷わずSIMカードを選ぼう!引用 LINEMO公式HP

と書かれているぐらいです。

eSIMの機種変更はとてつもなく難しいということがわかった。

— Go Ando / PREDUCTS / THE GUILD (@goando) September 16, 2022

メアド問題なくなったから、MNPそんなに難しくなさそう。

eSIMって難しいのかなー。

今日はもうやらないけど笑— しや☀ (@xshiyax) October 22, 2022

「eSIM?聞いただけで、難しそう」

そう思った方は、迷わずSIMカードを選びましょう。

eSIMのデメリット

前述したSIMとeSIMの違いにて「eSIMの開通時間」「機種変更の手間」に触れながらeSIMのデメリットにも少し触れましたが、改めてデメリットについて触れて見たいと思います。

難しい

繰り返しになりますが、「(eSIMは)難しいと思う方には難しい」ようです。

再発行手数料(機種変更時)

今使っているスマホから別のスマホでeSIMを使えるようにするためだけでも、これは「eSIMの再発行」にあたります。

eSIMの再発行では、日本通信が1,100円(税込)、HISモバイルが1,100円(税込)、mineoが440円(税込)(eSIMプロファイル発行料)、IIJmioが220円(税込)(SIMプロファイル発行手数料)といったように、MVNOではかかるのが一般的です。(大手通信キャリアでも、店頭での手続きであれば有料)。

この辺りも、SIMカードを入れ替えれば手軽に機種変更できるSIMと比べてのeSIMのデメリットとなり得ます。

プロファイルを消すと厄介

あまりないケースだと思いますが、誤ってeSIMのプロファイルを消してしまうと、それもやはり「eSIMの再発行」になります。

(MVNOの)手数料がかかってしまう問題もありますが、それ以上に夜間など特定の時間帯はeSIMの再発行手続きをしていないのは大手通信キャリア、MVNO共通です。

eSIM再発行手続き時間外に、eSIMプロファイルを削除してしまったらどうなるか?

当然、翌日のeSIM再発行手続き時間になるまで、eSIMの再発行はできませんので、通話・通信はできなくなってしまいます。

くれぐれも、eSIMをダウンロードしたら、誤ってeSIMプロファイルを削除しないように気を付けましょう。

eSIM対応キャリア&MVNO

大手携帯電話会社

NTTドコモ、au、SoftBank、楽天モバイル

オンライン専用プラン

ahamo、povo1.0・2.0、LINEMO

サブブランド

ワイモバイル、UQ mobile

格安SIM(MVNO)(音声SIM)

日本通信、HISモバイル、mineo、IIJmio

テレビCMなどで目にする大手通信キャリア、ブランドは全てeSIMに対応しています。

一方「格安SIM(MVNO)」で音声eSIMに対応している会社は、日本通信(ドコモ回線)、HISモバイル(ドコモ回線)、mineo(au回線)、IIJmio(au回線)(音声SIM)の4社です。

eSIM対応機種(iPhone)

iPhone

2023年1月現在、eSIMに対応しているiPhoneは、次の20機種です。

- iPhone 14 Pro Max

- iPhone 14 Pro

- iPhone 14 Plus

- iPhone 14

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13

- iPhone 13 mini

- iPhone SE(第3世代)

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12

- iPhone 12 mini

- iPhone SE(第2世代)

- iPhone 11 Pro MAX

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11

- iPhone XS MAX

- iPhone XS

- iPhone XR

調べる方法(Android)

「自分が使っているスマホはeSIM対応か?」

iPhoneに比べると、少し分かりづらいのがAndroidです。端末名が分かっていれば、例えば「LINEMO eSIM 対応機種」のような語句をGoogle検索で調べれば、自分が使っているスマホがeSIM対応か否かがわかると思います。問題なのは端末名が分からない時です。

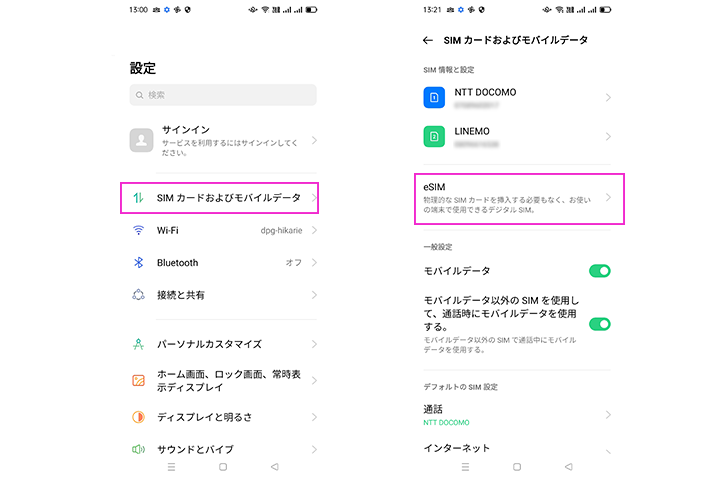

Androidの機種やAndroid OSによって操作方法は異なりますが、そういう時は端末上で「設定」→「端末情報」の操作でAndroid端末の名前を調べられるケースが多いです(画像の機種はOPPO A73、OSはAndroid 11)。

また、「設定」→「モバイルデータ」でも自分が使っている端末がeSIM対応端末か調べることができます。

その他eSIM注意点

eSIMの注意点

SIMロック解除しておく

eSIMを利用するには、事前にスマホのSIMロック解除をしておきましょう。「(乗り換え後に)eSIMが使えない」原因のひとつに「SIMロック解除していない」というものがあります。もっとも、eSIMに限らず、SIMでも今使っているスマホに、違う携帯電話会社(ブランド)のSIMを挿して使う場合はSIMロック解除をしておくことをお勧めします。

QRコード読み取り

eSIM契約の手続き(SIMからeSIMへの変更手続きの時も同様)を終えると、契約情報(プロファイル)をダウンロードするためのQRコードが各社より発行されます。

通信事業者によっては、eSIMを使うスマホでこのQRコードを読み込む必要があります。そうなるとQRコードを表示させるための別のスマホか、パソコンが必要です。

Wi-Fiが必要(設定時)

プロファイルをダウンロードするためには、Wi-Fi環境が必要です。一番避けなければならないのは、Wi-Fi環境がない場所で、eSIMのプロファイルを削除してしまうことです。これをしてしまうと電話もデータ通信もできなくなります。

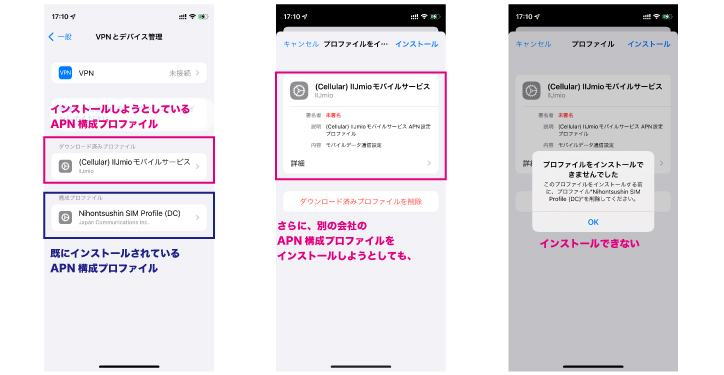

MVNOとの併用注意

MVNOとの併用はできないかも?

eSIMや格安SIM(MVNO)について調べていると、「eSIMプロファイル」「APN構成プロファイル」という言葉を目にする機会があるかと思います。この記事でも何度か登場してきました。

プロファイルとはIT用語では

「情報・データの集合体」「設定ファイル」

といった意味で説明されているようです。

少し乱暴な言い方になってしまいますが、eSIMプロファイルとは「eSIMを使えるようにするためのプログラムで、契約者ごとの情報(データ)が詰まったもの」と言った感じでしょうか。

eSIMプロファイルをスマホにダウンロード・インストールすることで、私たちは電話をしたり、モバイルデータ通信を使ったりすることができます。

これはeSIMに対応している携帯電話会社全てに言えることです。そして、eSIMプロファイルは一台のスマホにいくつもインストールさせることができます。

では、APN構成プロファイルはどうなのか?

こちらに関しては、実はeSIMには関係なく、携帯電話会社のモバイルデータ通信を「iPhoneで」利用する時に関係してくるものであり、一般的には、格安SIM(MVNO)のプランを利用する時に必要になるものです。

そして、eSIMプロファイルは複数インストールできるのと違い、一台のiPhoneにインストールできるAPN構成プロファイルは1つだけです。

つまり、APN構成プロファイルが必要な格安SIM(MVNO)同士だとデュアルSIM運用ができません(2023年1月現在、IIJmioの「データ専用eSIM」はAPN構成プロファイルは不要)。

それだけでなく、ある会社(A)のAPN構成プロファイルを入れていると、APN構成プロファイルを入れていない方の会社(B)の回線のモバイルデータ通信が使えなくなることもあります。

(A)の会社のAPN構成プロファイルを削除すれば、(B)の会社のモバイルデータ通信は使えるようになりますが、いちいち、APN構成プロファイルの削除・インストールをするのは面倒です。

将来的にはこの問題も解決されるかもしれませんが、このことが(MVNOを絡めた)デュアルSIM運用が上手くいかない要因の一つになっています。

以上、この記事では、eSIMそのものについて、eSIMの活用シーン、eSIMに対応している会社・対応機種について解説してきました。

「サブ回線として、メイン回線とは別の会社のSIMを利用したい」と考える方には、大変便利なeSIMですが、設定がやや複雑だったり、予期しない事象が発生するなど、eSIM独特の注意点もいくつかあります。

「サブ回線とか考えていない」という方は、普通のSIMを契約されることをおすすめします。

お近くに弊社の店舗がありましたらLINEMOの事もお気軽にご相談ください!

スポンサーリンク

povo相談可能店舗リスト

povo相談可能店舗リスト